N O R D P A R K

V E R L A G |

Startseite | Der NordPark-Buchladen | Die Autoren | Gesamtüberblick |

Für Buchhändler | Presse | Impressum & Datenschutz

Suchen im NordPark Verlag:

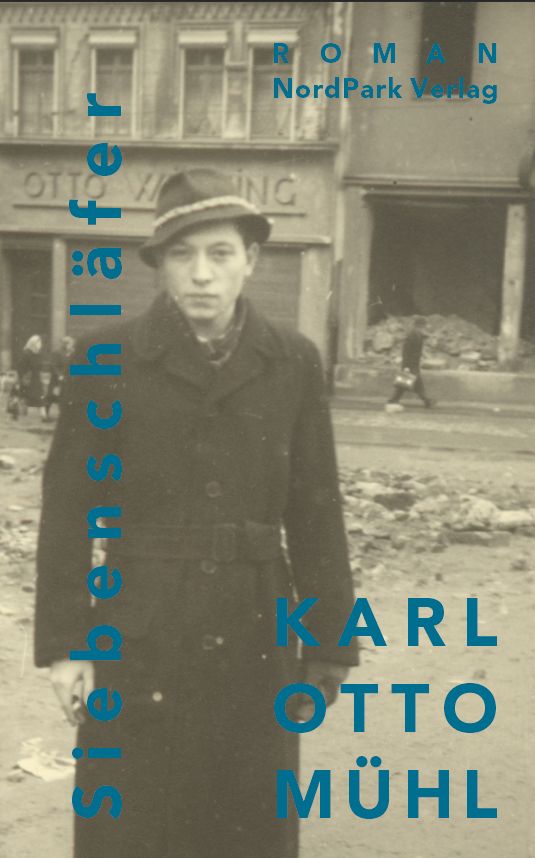

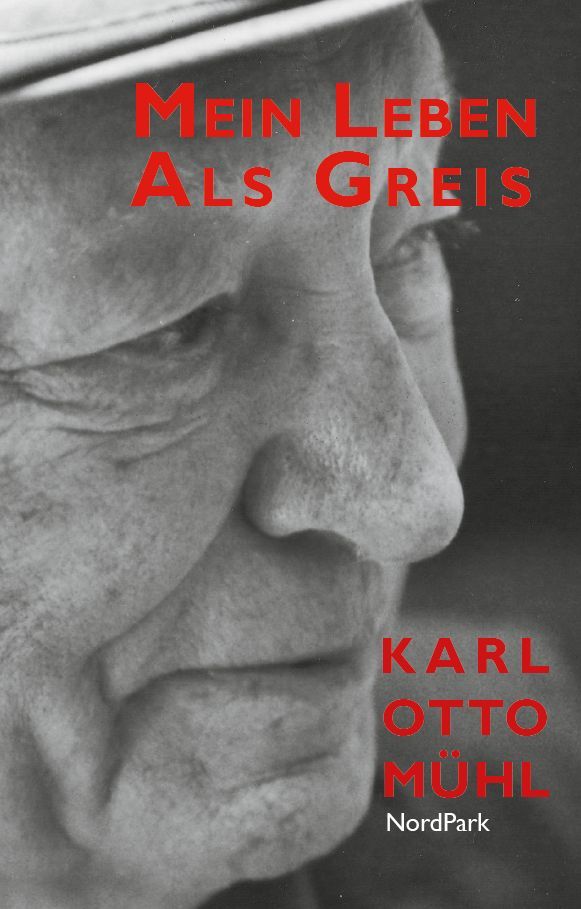

Karl Otto Mühl

Danke für die Ermunterung!

Geschichten von einer Hundertjährigen und ihrer Familie

2019, Euro 10,00

64 Seiten, Taschenbuch

ISBN: 978-3-943940-52-7

bestellen

Leseprobe (pdf)

Genesung und Gesellschaft

Eines Tages fand sich Elisabeth Friebel in schon hohem Alter inmitten von Familienlärm bei ihrer Tochter wieder, die Ärztin, Psychiaterin und Psychotherapeutin geworden war, und bei einem Schwiegersohn, dessen Theaterstücke aufgeführt wurden. Sie hat nie gesagt, was sie wünscht, was sie fühlt, was sie fürchtet, was sie hofft. Und doch konnte jeder ihre Persönlichkeit erfühlen.

Kurz vor ihrem 106. Geburtstag ist sie gestorben. Karl Otto Mühl erzählt in diesem Buch vom Zusammenleben mit dieser starken Persönlichkeit.

Großansicht

Leseprobe

Einführung

Als die 1911 geborene Elisabeth Friebel nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung zurechtkam und im Krankenhaus nachts leicht verwirrt immer wieder aufstand und herumging, nahmen ihre Tochter Dagmar und ihr Schwiegersohn Karl Otto Mühl sie zu sich.

Sie richteten ihr ein Zimmer ein, gleich neben der Küche, und vom Wohnzimmer aus leicht zu erreichen. Durchs Fenster konnte die alte Dame in den Garten sehen und durch die Tür bekam sie mit, wer im Haus ein- und ausging.

Weitere Bezugspersonen im Hause Mühl waren die Enkelinnen Anna, Maren und Julia, die sich ebenso wie die Haushaltshilfe Angelika liebevoll um Elisabeth kümmerten. Die alte Dame schlief viel, aber wenn im Fernsehen die Nachrichten begannen oder ein Fußball-Länderspiel anstand, war sie dabei. Sie las auch sämtliche Zeitungen. Häufig nahmen ihre Enkelinnen sie mit an die Nordsee und fuhren sie im Rollstuhl an den Strand und in Restaurants.

Mit diesen gemeinsamen Jahren begann ihr Leben noch einmal. Sie erlebte Genesung und Gesellschaft, hatte Anteil – so gut sie konnte – an den Besuchen von Gästen, auch wenn sie sich nicht immer an den Gesprächen beteiligen konnte.

Am 13. April 2017 ist sie gestorben. Niemand war unter den Trauergästen, der nicht mit einem Lächeln von Elisabeth Friebel Abschied nahm.

Wuppertal, im Januar 2019

Als ich, der Schwiegersohn von Elisabeth, an einem Mittag in die Wohnung trete, habe ich das Gefühl, dass sie menschenleer ist – nein, doch nicht: Oma steht am Fenster und blickt in den grauen Herbstnachmittag hinaus.

Meine Ehefrau und unsere Töchter machen einen Gesundheitsmarsch. Sie wähnen Oma bei ihrem mehrstündigen Mittagsschlaf.

»Elisabeth, machst du keinen Mittagsschlaf?«

»Nein.«

»Aha. Und du willst auch keinen machen?«

»Nein. Jetzt nicht.«

»Aha!« Eine kleine Pause entsteht. »Und setzen willst du dich auch nicht?«

»Nein.«

»Ich meine, hier in den Sessel.«

»Eigentlich nicht.«

»Ich dachte, damit du nicht hinterrücks hinfällst, wenn ich gleich weg bin.«

»Nein. Ich wollte an die Luft.«

»Aha. Mit dem Rollstuhl?«

»Nein. Zu Fuß.«

»Ist das nicht zu mühsam für dich?«

»Nein.« »Ich meine, Schuhe anziehen, Jacke und so. Das macht doch sonst immer die Anna.«

»Das kriegen wir schon hin«, sagt Oma tapfer.

Ich suche nacheinander drei Paar Schuhe im Flur zusammen, aber alle gehören ihr nicht. Ich rufe meine Tochter Anna an, die mit ihrer Mutter und ihren Schwestern gerade um den Kemnader See marschiert. Ja, die Schuhe stünden da oder da, aber ich möge Oma um Himmelswillen im Haus lassen, wer weiß, was passieren könne, und dann sei ich mit über neunzig Jahren bestimmt nicht der Richtige, um ihr zu helfen …

Aber Anna hat Omas Hartnäckigkeit unterschätzt. Nach einer Viertelstunde treten wir angekleidet vor die Haustür, Oma von mir fest am Arm geführt.

»Sieh dir den klaren Herbsthimmel an«, sage ich. »Da ist nur noch ganz wenig Grau.«

Oma reckt ihre spitze Nase in den Himmel. »Man friert aber noch nicht. Da ist der Kondensstreifen von einem Flugzeug«.

»Richtig.«

Und dann schlurfen wir tapfer einige hundert Meter weit durch die Siedlung. Himmel, lass nix passieren, denke ich die ganze Zeit. Die schieben dann alles auf mich.

Der Rückweg geht leicht bergauf. Wir müssen einige Male verschnaufen, und ich merke, dass Oma nicht mehr lange durchhalten wird. Doch wir erreichen das Haus. »Zieh den Schlüssel aber wieder ab«, sagt sie, nachdem ich aufgeschlossen habe.

Ich nehme ihren Mantel, sie lässt die Wollmütze auf den Boden fallen und streift die Schuhe ab, dann setzt sie sich auf den Bettrand. Sie kann vor Kurzatmigkeit nicht sprechen. Aber nach und nach wird der Atem ruhiger. Sie lässt sich ins Bett sinken und zieht die Decke ans Kinn: »Leg du dich auch hin.«

»Ich hatte schon einen Mittagsschlaf.«

»Trotzdem«, bleibt sie hartnäckig. »Los, leg dich hin.«

»Weißt du was, Oma? Ich setze mich hier ans Bettende und ruhe mich ein wenig aus.«

»Wenn es unbedingt sein muss«, sagt sie.

Heute habe ich wieder einmal allein Dienst bei Oma.

»Hier ist Kaffee, hier ist die Zeitung«.

»Ich sehe keine Zeitung.«

»Da liegt sie doch.«

»Aha. Eigentlich ist die mir zu dünn heute.«

»Hör mal, jetzt möchte ich einmal kurz ins Büro gehen. Benimmst du dich vereinbarungsgemäß, also ordentlich?«

Nach kurzem Nachdenken antwortet Oma: »Ordent-lich. Nun ja, nach Möglichkeit.«

»Wohl nach begrenzter Möglichkeit?«

»Das habe ich nicht gehört, sonst müsste ich dir ja böse sein.«

***

Es ist ein früher grauer Herbstmorgen. Ich schlurfe in die untere Etage, um nach Oma zu schauen. Einige Räume sind erleuchtet. Wahrscheinlich ist sie nachts aufgestanden, um etwas zu essen. Richtig, da stehen noch Butter und Brötchen.

Durch den Türspalt sehe ich Oma in ihrem Bett liegen, die Augen geöffnet. Wir sind zwei alte Leute, allein in diesem Haus, alle anderen sind auf einer Drei-Tages-Wanderung im Oberbergischen. Ich kündige Oma an, dass ich ihr eine Tasse Kaffee und ein Brötchen ans Bett liefern würde – aber nur dann, wenn sie nachts nicht wieder mit heraushängenden Füßen im Bett läge:

»Du musst mit dem Hintern da an die Wand.«

»Mit der Hüfte«, korrigiert sie mich.

***

Oma sitzt auf der Terrasse, ganz eingepackt in Bademantel, Schal und Zipfelmütze. Nur das kleine Gesicht ist zu sehen.

Über uns spannt sich ein wunderbarer Herbsthimmel, zartblau mit hellgrauen Wolken. Nach den Therapiebüchern über Imaginationstherapie, die mir in letzter Zeit begegnet sind, wäre das die perfekte Vorstellung von Gesundheit. Man muss sich diesen Himmel vorstellen und wird gesünder.

Ich setze mich zu Oma auf die Bank: »Schau dir diesen Himmel an, Elisabeth. Dabei werden selbst Kranke gesund.«

Oma beginnt mit dünner Stimme zu singen, und ich falle ein:

»Und in dem Schneegebirge,

Da fließt ein Brünnlein kalt.

Und wer das Brünnlein trinket,

Und wer das Brünnlein trinket,

Wird jung und nimmer alt.

Ich hab daraus getrunken

So manchen frischen Trunk.

Ich bin nicht alt geworden,

Ich bin nicht alt geworden,

Ich bin noch allzeit jung.«

Oma beherrscht den gesamten Text. Ich kenne die zweite Strophe nicht.

***

Oma fragt heute Morgen: »Wo ist die Anna?«

»Die Anna ist beim Sport!«

Sie ist ganz entsetzt: »Die Anna ist fort?«

»Die Anna ist fort zum Sport.«

»Welch bedachte Wortwahl!«

***

Beim Mittagessen.

Oma hat bereits eine Portion aufgegessen.

»Oma, möchtest du noch etwas?«

»Ja!«

Ich gebe ihr etwas von meinem Teller.

»Aber nicht, dass es für dich nicht mehr reicht.«

»Ich habe mich heute gewogen. Für mich würde heute ein Salatblatt reichen, Elisabeth.«

»Ach, du bist schon richtig wie du bist. Sonst wärst du nicht so lustig.«

***

Wir fahren an der Feuchter Stiftung vorbei.

Oma kennt sich aus: »Hier ist ein Altenheim. Ich könnte da einziehen. Dann könnt ihr mich besuchen.«

»Oma, gefällt es dir etwa nicht bei uns?«

»Doch, … wahrscheinlich besser als dort.«

***

Sonntagmorgen.

Neben Omas Bett steht noch der größte Teil des Frühstücks unangetastet.

»Oma, du musst mehr essen. Zur Muskelbildung.« Ich zeige meinen gebeugten Arm.

»Essen …«, sagt Oma mit gespielter Nachdenklichkeit. »Wo es reinkommt, weiß ich ja.«

***

»Oma, es ist schon spät. Hier sind deine Baldrianpillen.«

»Hast du sie auch ausprobiert?«

***

Literarische Texte und Texte zur Literatur

Die Titel des Nordpark-Verlages können über jede gute Buchhandlung bezogen werden.

Dort berät man Sie gern.

Sollte keine in Ihrer Nähe sein, schicken Sie Ihre Bestellung einfach an uns:

N o r d P a r k

V e r l a g

Alfred Miersch

Klingelholl 53

D-42281 Wuppertal

Tel.: 0202/ 51 10 89

Fax: 0202/29 88 959

E-Mail: miersch@nordpark-verlag.de

Webmaster: Alfred Miersch