N O R D P A R K

V E R L A G |

Startseite | Der NordPark-Buchladen | Die Autoren | Gesamtüberblick |

Für Buchhändler | Presse | Impressum & Datenschutz

Suchen im NordPark Verlag:

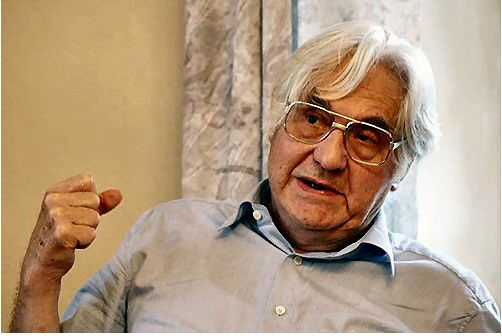

Arnim Juhre

Mit Glasfedern schreiben

14 Kurzgeschichten und ein Nachwort

Umschlaggestaltung von Werner Friedrichs

Heftbroschur mit Schutzumschlag

Fadenheftung,

92 S.; EUR 6,50;

Die besonderen Hefte

ISBN: 978-3-935421-91-1

Mit Glasfedern schreiben bedeutet: langsamer und vorsichtiger schreiben als mit anderen Schreibgeräten, die heute üblich sind. Was, das hängt vom Kopf des Schreibers ab. Was sich darin zusammenbraut an Vorstellungen und Mitteilungslust. Arnim Juhres Schriftstücke verraten die Themen seines Lebens und Erlebens. Sie handeln vom Glauben und vom Zweifeln, vom Ertragen und Hoffen, vom Widerstehen und Wünschen und von Krieg und Frieden …

Ausführliche Leseprobe (pdf-Datei)

Leseprobe

Gestern

Seit gestern vormittag sind sie verschwunden. Meine Mutter, meine Brüder, sogar unsere alte Untermieterin. Obwohl sie gehbehindert war und die Treppen nicht ohne Hilfe hinunter kam. Nicht mal einen Zettel hatten sie hinterlassen. Keine Zeile. »Bin einkaufen gegangen« oder »Komme erst heute abend zurück«. In der Garderobe hingen noch ihre Sachen. Vollzählig. Im Schuhspind standen sämtliche Schuhe. Am Schlüsselbrett hingen die Schlüssel: die Kellerschlüssel, die Bodenschlüssel und auch die drei gleichen Schlüsselpaare für die Haustür und die Wohnungstür. Nirgends ein Anhaltspunkt, wohin sie gegangen sein konnten. Ich klingelte beim Nachbarn. Niemand zuhaus. Ich lief im Haus umher und öffnete mit dem Dietrich alle Türen. In alle Stuben sah ich hinein, in alle Küchen und Badezimmer. Kein Mensch war zu sehen. Im Keller rief ich: »Hallo! Ist da jemand?« Niemand antwortete.

In meinem Zimmer tickten die Uhren. Der blaue Wecker hell und blechern, die Standuhr etwas dumpfer. Der Perpendikel schwang hin und her, als ob nichts geschehen wäre. Gleichmäßig schwang er hin und her, und ich dachte: Zwischen halb und dreiviertel muß es gewesen sein, zwischen halb und dreiviertel elf.

Ich trat ans Fenster und sah hinaus. Kein Mensch war zu sehen, kein Auto, kein Radfahrer, nicht mal ein Hund. Keine Krähe, keine Taube, kein Spatz. An der großen Linde, die vor meinem Fenster steht, bewegte sich kein Blatt. Am Himmel weder Sonne noch Mond. Und doch war es überall hell, gleichmäßig hell, beinah leuchtend hell. Es gab keine Schatten mehr. Die Standuhr in meinem Zimmer schlug dreiviertel elf. Es war an der Zeit, daß ich mich für die Nachmittagsschicht fertig machte. Ich ging in die Küche und zündete die Gasflamme an. Ich setzte den Wasserkessel auf. Und ich sah zu, wie die Gasflamme brannte. Sie brannte mit unvermindertem Druck. Gern hätte ich gewußt, ob in den Städtischen Gaswerken die Arbeiter noch an den Öfen standen. Ich hatte Lust, überall hinzufahren, wo es noch Menschen gab.

Der grüne Mantel des Wasserträgers

Eine Kalendergeschichte auf das Jahr 1945

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, den ein arbeitsloser Gefreiter aus dem Ersten Weltkrieg angezettelt, ein deutscher Reichskanzler planmäßig angefangen, der Größte Feldherr aller Zeiten total verloren hatte, besiegelt mit seinem Selbstmord, da war gerade Frühling in Deutschland. Und die Kirschbäume blühten üppig weiß.

Im Frühjahr 1945 wurden zwei Millionen entwaffneter Soldaten in Schleswig-Holstein gefangen gehalten, in einem Landstrich, zweimal größer als die Fläche der zerstörten Reichshauptstadt Berlin. Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht hatte am 8. Mai als seine letzte Meldung die Bedingungslose Kapitulation bekanntgegeben. Der Krieg war aus. Wohin nun mit den Kriegsgefangenen? Wohin sollten sie entlassen werden? Die jungen zuerst als Erntehelfer in die britische Besatzungszone?

Britische Patrouillen umkreisten das riesige Feldlager. Und ließen nur Lebensmittel durch, große Mengen, die niemals ausreichten. Die Gefangenen mußten sich selbst verwalten. Intern galten die alten Ordnungen, aber keine Befehlsgewalt mehr.

An einem Waldrand, nahe dem Bauerndorf Schönwalde, hatten Hunderte Gefangener sich Hütten gebaut. Weil sie nicht genug Zeltbahnen hatten, um ein ordentliches Zeltlager aufzuschlagen. Niemand besaß mehr, als er gerade am Leibe trug. Manch einer baute sich sein Waldnest allein, andere bezogen zu zweit oder zu dritt eine Hütte aus Ästen, Ruten, Zweigen und Moos. Jeder hauste in Nachbarschaft anderer Gefangener. Nur wenige kannten sich mit Namen, man lernte sich kennen durch erzählte Geschichten.

Als einmal ein Pferd geschlachtet wurde, das letzte einer Bespannten Einheit, die sich geschlossen in Gefangenschaft begeben hatte, stellte sich heraus, wer von Beruf Schlächter gewesen war.

Ein anderer war und blieb der »Ober« im Lager, ein Oberfeldwebel, die Mutter der Kompagnie, auch wenn er nun keine Rangabzeichen mehr trug. Er sorgte dafür, daß die Lebensmittel gerecht verteilt wurden: »Zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel.« Und gab gute Ratschläge, wie man Gartenschnecken zubereiten und die Maitriebe der Tannen so rösten kann, daß sie nicht mehr bitter schmecken.

Unter einer hohen Kiefer, in der eine Waldeule ihr Nest hatte und sich durch nichts vertreiben ließ, hatten zwei junge Flieger ihre Hütte gebaut. Der eine kam aus Berlin, der andere aus Österreich. Sie wußten nicht, welche Adresse sie angeben könnten, um entlassen zu werden. Ein paar Meter weiter wohnte ein etwas älterer Infanterist, ein Kaufmann aus Ostwestfalen. Er wußte genau, wohin er entlassen werden wollte, wenn die Reihe an ihn käme.

Dieser Kaufmann war einer der wenigen im Lager, die mit den Bauern in Schönwalde Kontakt zu halten vermochten. Die meisten Gefangenen waren den Einheimischen nicht willkommen. Sie hatten sich unbeliebt gemacht. Weil sie frische Setzkartoffeln aus dem Acker geklaubt hatten, um ihren Hunger zu stillen. Andere hatten den Hofhund überlistet und aus den Hühnerställen frische Eier gestohlen. So war ein feindseliger Abstand entstanden zwischen den Hungernden und denen, die sich sattessen konnten. Der Kaufmann war zum Grenzgänger geworden. Und er wurde beneidet, weil er wußte, wohin er entlassen werden könnte. Sein Heimatort lag in der britischen Besatzungszone.

Eines Tages im Juni kam der Kaufmann von einem der Bauernhöfe zurück und trug an einem Joch zwei Eimer mit frischem Wasser, einen rechts, einen links, beide gleichmäßig gefüllt. Langsam ging er am Waldrand entlang. Jeder konnte ihn sehen. Und wenn er stehen blieb, sagte er mit einem westfälischen Singsang in der Stimme: »Der Krieg ist aus. Die Waffen ruhn. Wir sollten jetzt was anderes tun.« Und dann bot er jedem, der irgend ein Gefäß beibringen konnte, frisches Wasser an. Unentgeltlich. Zumal Geld keinen Wert mehr hatte. Oder zu haben schien.

So ging es Tag für Tag. Meistens vormittags. Bis er entlassen wurde. Nach Ostwestfalen. In die britische Besatzungszone.

Nur die beiden Flieger wußten, daß der Kaufmann ihnen seinen grünen Militärmantel hinterlassen hatte, bevor er entlassen wurde. »Den brauche ich jetzt nicht mehr«, hatte er gesagt, »aber ihr könnt ihn vielleicht noch gebrauchen, wenn es kalt wird in der Nacht.«

Die anderen Gefangenen rund um Schönwalde wußten nur, daß seitdem keiner mehr frisches Wasser vom Bauernhof bis an den Waldrand schleppte. Und ihnen erzählte, daß der Krieg jetzt aus ist und die Waffen ruhen.

Einer der beiden Flieger konnte den Mantel noch lange Zeit gut gebrauchen. Im britischen Sektor von Berlin. Ein alter Herren-Schneider hatte den grünen Militärmantel gewendet und einen schlanken Einreiher mit verdeckter Knopfleiste daraus gemacht. Den trug der einstige Flieger noch lange. Und war fürs erste gut gekleidet. In der zerstörten Stadt.

Mein Brief an Kain

Hamburg, im letzten Jahr des 20. Jahrhunderts nach Christus.

Herrn Stadtbaumeister Kain.

Per Adresse Mohenjo-Daro / Akropolis /

Indus Zivilisation (via Pakistan).

Hochverehrter Herr Stadtbaumeister Kain,

bitte verzeihen Sie, daß ich mich auf ganz ungewohnte Weise an Sie wende, doch ich will es versuchen. Es gibt zwingende Gründe. Wenn nicht alle die Anzeichen trügen, die Menschen wahrzunehmen fähig sind, geht unsere Zivilisation in mehr als einer Region dieser Erde einer Katastrophe entgegen. Einer schnell wachsenden Weltbevölkerung entspricht eine ebenso schnelle technisch-industrielle Entwicklung, deren Rückwirkungen auf die Natur den meisten von uns zu spät bewußt geworden sind. Wasser, Erde und Luft verändern sich, Bürger aller Nationen bekommen zu spüren, daß eine Art Strafe dem Übermut technischen Fortschritts auf dem Fuße folgt. Jede Reue scheint zu spät zu kommen, und die heute noch wirksamen Religionen sind machtlos. Zwar verehren sie alle Gott als den Schöpfer Himmels und der Erden und verpflichten ihre Gläubigen, ihm zu gehorchen und seine Gebote zu halten, aber sie können ihre Mitmenschen nicht daran hindern, den technischen Segnungen der Zivilisation abergläubisch nachzulaufen. Die Handhaber scheinbar unbegrenzter Möglichkeiten bestimmen den Lauf der Geschichte und führen ein Weltgericht herauf, dem auf die Dauer niemand entkommen kann. Gerade jene, die ihren Götzen opfern, werten Menschen und Völker als »Primitive« ab, die Pflanzen und Tieren mit Ehrfurcht begegnen und die Kreisläufe der Natur nicht antasten wollen. Viele alte Völker sind längst übervorteilt oder ausgerottet worden. Mit Schrecken sehen wir, daß fast alle, die Erde, Pflanzen und Tiere nicht schonen, auch des Menschen Feind geworden sind. Doch auf diesem Wege laufen wir mit, jeder auf seine Weise, wissentlich oder unwissend, tätig oder zögerlich. Mehr oder minder fühlen alle, die heute leben, daß wir Mitläufer dieser Zivilisation sind, Nutznießer und Vorteilsnehmer, doch zugleich verwandt Totschlägern, Raubbauern und Schönfärbern der von Menschen gemachten Realitäten, an denen wir zugrunde gehen werden.

Sie werden verstehen, sehr geehrter Herr Stadtbaumeister, daß ich mich in dieser Lage an Sie zu wenden versuche. Ich bitte um Ihren Rat oder wenigstens um ein Zeichen, daß Sie über Tausende von Jahren und große Entfernung erreichbar sind. Zwar ist meine Hoffnung, daß wir aus Ihrer Erfahrung etwas lernen können, wirklich nicht groß, aber sie ist zäh. Zum einen wende ich mich an Sie als den von Eva erstgeborenen Sohn, von dem unsere Heilige Schrift berichtet, daß Sie ein Ackerbauer geworden seien, Ihr nachgeborener Bruder hingegen ein Kleinviehhirt. Zum andern lesen wir oft und immer wieder, »daß Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an«.

Juden und Christen, sehr geehrter Herr Stadtbaumeister, aber auch vielen Ungläubigen ist diese Geschichte gut bekannt: »Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Laß uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.« Bekannt geblieben ist natürlich auch, daß der Herr Sie dieser Mordtat wegen verfluchte, die Erträge Ihrer Landarbeit Ihnen absprach und Sie unstet und flüchtig auf Erden herumlaufen ließ. Sie wandten damals ein, diese Strafe sei zu schwer, als daß Sie sie tragen könnten, Sie fürchteten, daß jeder, der Sie fände, Sie nun ebenfalls totschlagen würde. Dem aber sollte nicht so sein, der Herr, berichtet die Bibel, habe Sie davor bewahrt: »Wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, daß niemand ihn erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gen Osten. Und Kain erkannte sein Weib; die ward schwanger und gebar Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch.«

Sie werden verstehen, sehr geehrter Herr Stadtbaumeister, daß ich mich nicht nur dieses Städtebaus wegen an Sie wende, sondern dieses menschlichen Namens wegen, denn Henoch übersetzen unsere Schriftkundigen mit »Anfänger« und »Einweiher«, vor allem aber, weil wir fühlen, daß auch wir das Paradies verfehlt haben und »jenseits von Eden« sind.

Im Dunkel der Geschichte war schwer zu erkennen, wohin »gegen Osten« Ihr Weg Sie geführt hat, aber manchmal bricht durch die Lücken und Risse geschichtlichen Wissens ein Licht aus vorgeschichtlicher Zeit. In solchem Licht sehen wir Sie nun deutlicher. Im Delta des Indus die Erdhügel verstärken, Fliehburgen bauen und Vorratslager und schließlich Mohenjo-Daro anlegen, die komfortable Stadt mit Bad und Speicher, Versammlungshalle und Befestigung, mit Wohnungen und Priesterkolleg. Erst seit kurzem wissen wir, daß die Indus-Zivilisation zu den ältesten gehört und nach Lage und Ausdehnung die größte war. Wenn im Himalaya der Schnee schmilzt, schickt er seit eh und je ungeheure Wassermassen den Indus hinunter. Seit Menschengedenken war das immer so.

Und nicht nur im Indus-Delta haben seit Tausenden von Jahren die Menschen Pflanzen und Tiere sich nutzbar gemacht, ihrem Leben in Häusern und Städten das wirtschaftliche Hinterland gesichert. Wo etwas gedieh, sollte mehr gedeihen, wo etwas blühte, sollte noch mehr blühen, aber nach allem, was wir heute wissen, hat der Indus sich gerächt. Das Klima hat sich geändert. Unsere Wissenschaftler sagen, es seien verschiedene Faktoren zusammengekommen, die der Indus-Zivilisation ein Ende gemacht hätten. Die alten Städte liegen heute viele Meter tief unter Schlamm und Geröll, das Land darüber ist versalzen und versteppt. Wenig wissen wir über die Menschen von damals, ihre Schrift ist noch nicht entschlüsselt, die Religion noch unbestimmt. Wie war das damals? Hatten sie Priester, hatten sie Könige oder beides in einem? Hatte ihnen niemand gesagt, was auch uns schon gesagt war vor Jahrtausenden: »Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, dann hüte dich, daß dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergißt.«

Sie werden verstehen, sehr geehrter Herr Stadtbaumeister, warum ich mich gerade an Sie zu wenden versuche. Ich bin ein Bürger der Stadt Hamburg und habe täglich zweimal vor Augen, wieviel Land verloren ginge, wenn der Meeresspiegel um zwei, fünf oder zehn Meter anstiege. Wenn das Klima sich ändert, wenn die Polarkappen schmelzen, wenn wieder einmal verschiedene Faktoren zusammenkommen.

Von den Niederlanden würde nichts mehr übrigbleiben, die Landstädte Essen, Münster und Hannover lägen dicht am Meer, in der Hafenstadt Bremen legten keine Schiffe mehr an, sie führen glatt drüberweg.

An jedem Werktag fahre ich von Bergedorf nach Hamburg zur Arbeit und abends wieder zurück. Eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück. Aber seit kurzem beschäftigen mich, kaum daß ich den Zug bestiegen habe, immer dieselben Gedanken. Ich sehe aus dem Fenster des fahrenden Zuges wie gewohnt und weiß, da hinten fließt die Elbe, seit Jahrhunderten gut eingedeicht. Aber nun stelle ich mir vor, wie das Wasser steigt, von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Die Deiche brauchen gar nicht zu brechen, wahrscheinlich halten sie stand. Das Wasser ist einfach da, so wie der Regen vom Himmel fällt, so steigt es heimlich mit dem Grundwasser auf. Und es fehlt nicht viel, dann male ich mir aus, wie der Zug, mit dem ich nach Hamburg fahre, unter Wasser fährt. Zum andern, sehr geehrter Herr Stadtbaumeister, eine ganz reale Beobachtung: Kürzlich saß ich in der S-Bahn einem Mann gegenüber, der mir fremdländisch vorkam. Ich habe ihn, um nicht aufdringlich zu sein, nur einmal kurz angesehen, nur flüchtig betrachtet. Aber das Merkwürdige ist nun, daß dieser Mann mir in der Erinnerung immer deutlicher wird, immer sprechender. Und seit kurzem denke ich: Genauso könnten Sie ausgesehen haben, Herr Stadtbaumeister. Mit eigentümlich geschlitzten Augen, mit beinah runden Ohrmuscheln, mit einem sorgfältig gepflegten Backenbart, ohne Schnurrbart, den Mund ganz frei. Sie trugen ein schmales Kopfband und auf der Mitte der Stirn, vom Kopfband gehalten, eine kreisrunde Schließe, eine Spange oder Brosche, gerade groß genug, um Ihr Kainsmal dahinter zu verbergen. So rund war dieses Schmuckstück, so rund wie gewachsen, nicht wie gezirkelt, daß ich dachte, Sie hätten sich ein kleines rundes Ohr auf die Stirn gebunden. Jedenfalls sah ich ein Gesicht, das dem des sogenannten »Priesterkönigs« aus Mohenjo-Daro glich, jener Büste, nur etwa 17cm hoch, die heute in Karachi im Pakistanischen Nationalmuseum zu sehen ist.

Ein paar Wochen danach kam ich in derselben S-Bahn mit einem alten Herrn ins Gespräch, der in einem kleinen Käfig drei Tauben transportierte. Er züchte Brieftauben, erzählte er mir, er richte sie ab. Wenn ich Zeit und Lust hätte, seine Tierhandlung kennenzulernen, solle ich ihn doch mal besuchen. Seine besten Tauben hätten schon viele Preise gewonnen. Einige, die er nicht verkaufen wolle, könnten nicht nur weite Strecken zurücklegen, sondern auch Zeitgrenzen durchfliegen, »flugs durchfliegen«, sagte er. Das sei zwar immer wieder schwierig, aber nicht unmöglich. Aus der Zukunft sei leider noch keine zurückgekommen, aus der Vergangenheit käme im Durchschnitt jede dritte zurück. Das gehe auf die Dauer zwar mächtig ins Geld, im Grunde sei das alles ein Verlustgeschäft. Doch er sei stolz darauf, mit seinen besten Tauben konkurrenzlos zu sein. Was er zu bieten habe, sei beispiellos. Und so habe er es gar nicht nötig, auch nur eine Mark für Werbung auszugeben. Dabei sah er mich prüfend an, und das Weiß seiner Augen blitzte wie das Weiß von Meeresmuscheln. Wenn er mich ansah, dann war es, als ob sie noch rauschten.

Sehr geehrter Herr Stadtbaumeister, falls dieser Brief Sie erreicht, werde ich das einer Brieftaube jenes alten Herrn zu danken haben, den ich zufällig in der Hamburger S-Bahn kennenlernte. Zwar weiß ich bis heute noch nicht, ob er mich zum besten hält oder ob auf unerklärliche Weise etwas Wahres an seinem Angebot ist. Falls ich mich vor aller Welt lächerlich mache wegen meiner Leichtgläubigkeit, schmerzt mich das herzlich wenig. Lieber ein Versuch mehr, auch unter Hohngelächter, als auch nur eine Chance ungenutzt zu lassen. Denn wir sind, Herr Stadtbaumeister, dessen bin ich sicher, verflucht wie Sie, auch wenn wir die Zeichen auf unseren Stirnen noch nicht erkennen. Wir bauen Städte wie Sie, nur schrecklicher noch, immer schneller, immer größer, immer höher, aber das Land verkommt. Immer weniger taugt es, Menschen eine Heimstatt zu bieten, weder den Seßhaften noch den Nomaden.

Die Frage wird immer brennender, ob wir mit der Art, wie wir hier leben, in der Ferne einen Bruder totschlagen. Und schließlich auch uns selbst auslöschen. Ihnen wird nicht unbekannt sein, wie so etwas vor sich geht. Was können Sie uns raten?

Hamburg, im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.